导读

传统博物馆知识传播是线性传播模式,是博物馆专业人士在科学研究基础上利用博物馆收藏进行的知识传播。

互联网时代的博物馆知识传播是“平台+网格”模式,是知识发布者、知识利用者和知识体验者共同营造的网络传播模式。社交媒体平台的博物馆知识构建及传播呈现新的生态景象,博物馆工作者应作为平等的参与者积极参加,通过知识服务维护社交平台传播环境。

要审慎关注社交媒体平台潜在的不确定性和局限性,消除对博物馆知识传播的消极影响。

一、博物馆传播与媒介

近现代公共博物馆将知识分享作为机构的社会责任,对有助于知识传播的方法一直持积极的态度,积极将这些方法纳入博物馆工作范畴,新传播方法的应用也优化了博物馆的工作体制,提升了博物馆作为科学知识传播机构的社会影响。早期的公共博物馆印制藏品名录,将重要藏品的彩色图版粘贴在名录中,便于公众对博物馆收藏内容的了解。

19世纪中期,国民义务教育普及,博物馆适时调整陈列策略,制作与学校教学相关的主题展览,展品说明侧重于表述知识性内容,展品则作为说明内容的物证。

20世纪是博物馆的大众媒体时代,博物馆与大众媒体紧密合作, 在大众媒体上发布博物馆展览和社会教育活动信息,大众媒体深度解读博物馆展览,报道博物馆业务开展情况。广播电视等大众媒介在博物馆知识传播上也发挥了积极作用,不列颠博物院(大英博物馆)制作的《百件藏品中的世界历史》系列节目,在英国广播公司播出获得广泛好评,基于这个广播节目,不列颠博物院出版了同名书籍,制作的同名展览在世界巡展。

互联网进入传播领域后,博物馆积极参与,开设博物馆网站,及时发布博物馆业务动态,开放检索博物馆藏品基础数据,将实体展览转换为数字模式,呈现博物馆幕后工作状态,普及博物馆业务知识。

纵观博物馆发展历程,博物馆人总是会抓住新大众媒体提供的机会,开发制作适合新的媒体传播样式的内容,提升博物馆知识传播能力,让更多公众触及博物馆藏品及相关知识。

每一种新的传播媒介都为博物馆知识传播工作开拓了新疆域。借助新的传播媒介,博物馆知识传播范围延伸到博物馆之外,进入到不同的生活场景,例如通过广播进入家庭客厅,家人共同聆听博物馆节目,再如通过影像进入学校课堂。博物馆知识与人们的生活更紧密的联结,促进了博物馆文化在社会中的形成和强化。新传播媒介也促成了博物馆内容表述样式的多样化,实物展示多在科学知识的框架中,多使用科学的语言和概念来表达实物的研究价值。

以文字和图像为主的出版物要进入人们的会客厅和书房,要体现博物馆的审美趣味,要满足阅读者对知识美学的要求,文字表述要注意词语的规范和典雅,图像要体现物体的价值和摄影的艺术品位。广播是声音艺术和讲述艺术,且听众都处在休闲状态中,为吸引听众,并适应广播节目的时间限制,博物馆知识要经过口语化的改编,要经过 “讲故事”的加工,知识的科学语言被解构重组为文学化语言,知识的科学逻辑被重构为戏剧化逻辑,知识的建构透过关键词语来架构。

在数字媒介时代,受数字媒介设施和用户使用习惯的影响,博物馆知识传播呈现“碎片化”、“网络化”和“场景化”的特点,博物馆数字媒介传播内容侧重于基础性信息,知识的系统性多借助链接等数字连通技术来实现。

数字媒介多样化的博物馆知识内容表述样式,有助于博物馆社会影响力的扩展。

新的传播媒介及围绕该媒介形成的传播模式,使得博物馆兼具了“知识构建者”和“内容生产者”的身份。

二、 博物馆传统传播模式

传统的博物馆知识分享途径,可大致分为两类,一类是“教育—学习”路径,一类是“大众传播”路径。“教育—学习”路径侧重于学习心理,基于学习心理过程设计知识学习策略和方法,其内容侧重概念、命题、论证过程等结构化的知识体系;“大众传播”路径基于人们获取外部环境信息以确定行为模式的社会生活需求,关注当下情境状况,发布有助于受众制定行动计划的信息,其内容多为结论性的知识表述及与结论有关的因果性事实。

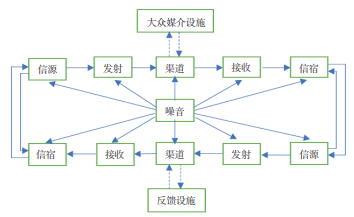

殊途同归,这两类知识分享路径都可以归为单向度的线性传播模式(图1)。在这一模式中,博物馆作为信源,是知识集成中心、内容生产者,掌控着内容生产资源,根据知识分享的目的,选择相关的知识内容,并根据知识分享对象的知识掌握状态,对知识进行改写或阐释,选择有利于知识分享的媒介或载体,有计划地发布知识信息,评估知识分享的效果。

在传统博物馆大众传播中的知识是普适的,是既有科学知识系统中已完成的知识,从知识构建专业群体向外部人群的扩散。

作为博物馆知识分享者和内容生产者的博物馆专业人员,负责对所传播知识的科学性和准确性的审定,负责制作通过大众传播媒体发布的内容,监控传播过程以保障博物馆知识的真实、完整。传播效果的评估包括对信宿端知识准确度和失真度、受众的数量,以及受众对传播知识的接受和应用的评价。

图1 德福勒的大众传播“反馈”模式(基于香农—韦弗模式)

三、社交媒体博物馆传播模式

网络和移动社交媒体在21世纪进入发展快车道,成为公众普遍使用的信息交流渠道。据中国互联网络信息中心 《第46次中国互联网络发展状况统计报告》中发布的统计数据,截至2020年6月,我国网民规模达9.40亿,手机网民达9.32亿,手机即时通信用户达9.30亿。微信朋友圈使用率85%,微博使用率40.4%,网络视频用户8.88亿,网络直播用户5.62亿。社交网络成为公众参与博物馆的主要途径,成为博物馆知识传播的重要平台。

我国博物馆网络参与者数量明显增加,据《艺术新闻》统计,2019年北京故宫博物院的微博关注者数量达924万,中国国家博物馆微博关注者有479万。英国不列颠博物院观众624万,网络关注者515万。

法国罗浮宫博物馆观众960万,网络关注者770万。美国大都会艺术博物馆观众648万,网络关注者979万。了解网络移动社交媒体的特点,了解社交媒体参与者的行为特点和需求,是博物馆有效参与移动社交媒体,共同构建网络移动社交平台知识传播的必要前提。

与传统大众媒体不同,网络社交媒体依托于互联网平台,传播环境和传播参与者关系具有鲜明特点。网络平台不是传播内容的生产者,而是网络内容传播的支持者和内容形式规则的制定者。网络平台信息传播参与者都需要遵守平台技术提供者制定的技术要求,如有些平台侧重文字,有些平台侧重视频。平台信息传播参与者要遵守平台运营方制定的行为规则,如实名登录、不得发布违反公序良俗的内容等。也要看到,平台运营方的营利诉求,如平台广告、吸睛文案、流量明星等,都直接影响信息传播者的行为和信息内容。

与传统大众媒体参与者相比,社交媒体平台信息传播参与者具有广泛参与、多元和传播身份兼具的特点。在传统大众传播模式中,信息发布者和信息受众通过特定传播媒介形成稳定的传播系统,且具有一定的排他性。报刊等传统大众媒体多为需求方付费,其信息受众具有相同的信息偏好,也愿意为获取特定的信息而付费。

电视广播等大众媒体多为信息发送方付费,以让更多受众知晓特定的信息,但电视广播为吸引和保持受众规模,会通过自己掌握的“频段”资源制作专题内容,以满足特定受众群体的信息偏好。网络社交媒体平台的开放性和对用户数量的偏重,使其很快聚集了大量对信息感兴趣的用户,用户基于平台的技术条件搜寻、接收和发布信息,通过对平台上自己感兴趣信息的点赞和转发,既表示自己接收到特定信息,同时也增加了该信息的价值。

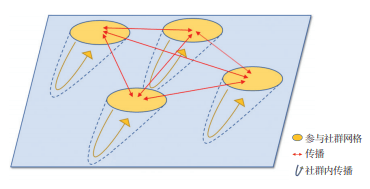

社交媒体信息传播参与者在参与过程中,会基于对信息内容的偏好,以及对信息内容的评价倾向等条件,逐渐聚合成为不同的网络社群,这些社群虽具有内容和价值标准的排他性,但也与平台上与相关内容相关社群发生联系,并在与相关社群互动的过程中生成新的内容。社交媒体平台的“平台+网格”模式如图2所示。

图2 社交媒体平台“平台+网格”传播模式

社交媒体平台信息内容的生成和传播表现出去中心化、平等、参与、协同和多元包容的特点。社交媒体平台上的博物馆信息发布者不再是博物馆一家,且相关信息也不再只是博物馆知识的发布,而是涉及博物馆知识的研究、共享和体验、表达等多个方面,如博物馆发布的展陈策展理念和展览内容解读、博物馆观众发布的个性化参观体验、旅游组织发布的关于博物馆参观体验的评价等。博物馆在社交媒体平台上发布的内容倾向于与知识构建相关的基础数据和“假说”,社交媒体平台各个参与者都可利用这些数据,参与到博物馆知识构建和共享的活动中。

同时,博物馆作为社交媒体平台的参与者,也要放下身段,参与讨论博物馆知识生成和共享有关的网络热点话题,在讨论中贡献博物馆的观点和智慧。由于社交媒体参与者的知识背景和需求场景的不同,对博物馆信息的理解和解读也会出现“歧义”,不同的解读会丰富人们对特定信息的认知和理解,会加强人们对不同观点的判断力和分析能力,激发人们的知识创新能力。对社交媒体上出现的不同观点,博物馆要秉持包容的态度,坚持博物馆服务社会发展的理念,争取更多人的理解。博物馆观众研究表明,有相当多的民众对博物馆敬而远之,甚至抱有负面的态度,这些在现实中对博物馆没有好感的人,很可能会将这种情绪带到社交媒体的交流行为中。对这种情况,博物馆要通过自身行为让人们感受到博物馆为社会服务的初心,用真心为民众服务的作为转变人们对博物馆的态度。

在社交媒体平台上,博物馆知识具有协同创新的特点。传统博物馆知识构建多呈现闭环的状态,由专职研究人员和博物馆工作人员进行研究,在特定知识框架中,基于对博物馆藏品的研究来构建知识,并通过博物馆展陈等专门传播媒介呈现博物馆知识。在传统博物馆知识构建活动中,即便有协作发生,也是与相关学术领域研究者合作。在社交媒体平台上,博物馆知识构建和共享是开放性的, 参与者对博物馆藏品的内容和意义、博物馆的专业活动、博物馆专业活动的指导思想和价值进行讨论,发表不同的观点和解读,这些内容成为社交媒体上有关博物馆的内容,也成为博物馆知识构建的问题和成果。社交媒体平台参与者社群是平等的,都要遵守平台的规则。

四、社交媒体博物馆传播生态

在多种因素影响下,社交媒体平台的博物馆知识构建及传播呈现新的生态景象,即新的场景、体验、关系、流程与规则,新的知识共同体以及新的目标、态度、价值观与伦理。社交媒体平台博物馆知识传播的新场景表现为知识构建的场景,不再局限于博物馆场域,而是延展到社会生活场景中,知识的分享方式也更为多样,可以在博物馆中,可以在与博物馆收藏或知识相关的户外或事件发生地,甚至可以在数字拟态的情境中。新体验是碎片化知识体验,体验到的常常是单一事实、概念或知识点,缺乏知识的推论过程或因果关系,此外还会体验到“众筹”式知识生成和“狂欢”式知识分享。

新关系表现为协同“共筹”关系,具有不同知识背景和兴趣的参与者发起话题,搜集整理数据,提出观点,进行讨论“辨伪”,达成共识。新流程表现为博物馆知识构建不再是书斋式封闭流程,而是实验室式的开放流程,知识构建的主题是明确的,但在实验室中进行科学实验的人们的研究课题和目的是不同的,人们在实验室中做着自己的项目,同时也在和其他人进行交流。新规则表现为对协同共筹知识生成和共享行为的规范,如对不同观点的包容,对参与者隐私的尊重,对参与者不得发表人身攻击言论等行为的规范等。借助社交媒体平台,博物馆知识共同体更为多元,包括知识构建与共享各环节的职业工作者、数字信息管理者、通过数字手段参与博物馆知识各阶段活动的社会公众、对数字形式的博物馆知识审阅修订补足的网络参与者、关注网络上的博物馆知识的社会人士,以及博物馆知识转化的“第三方”组织或人员。

新目标是赋能网络平台博物馆知识传播参与者,增强博物馆知识构建和分享能力,增加博物馆知识构建基础数据的可及性。新价值观更重视知识构建的过程,重视知识构建和分享的协同合作关系,重视为知识构建提供数据, 重视知识构建和分享所体现的平等和民主价值。新伦理强调个人应承担对事实进行核实和验证的责任,强调知识构建应秉持的科学精神,强调知识分享的公共义务,强调尊重他人的知识成果,谴责违背参与者意志而侵犯他人隐私的行为,谴责对他人知识成果的抄袭。

博物馆要审慎关注社交媒体平台潜在的不确定性和局限性,避免或消除其对博物馆知识传播的消极影响。社交媒体平台博物馆传播存在着知识碎片化、知识构建个性化和表达情绪化的现象,对此博物馆要仔细统筹规划,在博物馆知识体系整体框架中规划必要的知识点,设计不同知识点间的关联路径和方法,使个别的知识点、概念和命题置于知识网络中,使个别的知识点导向知识系统。

博物馆要适应社交媒体博物馆知识共同体的构成状态,社交媒体平台上的博物馆知识共同体构成多元,共同体成员对知识态度和价值认知呈现多样化,对传统精英知识群体的质疑态度,对知识本体和系统性关注的下降,对知识的基础数据和构建过程的重视。博物馆对此要秉持包容态度,要提供科学知识语境中的基础数据,设置导向科学知识构建的话题,鼓励理性思考和批判性思辨。博物馆也不能忽视传统大众传播媒介的作用,社交媒体平台传播并不能取代传统大众传播媒介,博物馆要制定博物馆知识传播规划,根据不同传播媒介特点及受众需求和行为特点,制作针对性的传播方案,进行多层次多维度的博物馆知识传播。

五、余论

本文主要对社交媒体平台有助于博物馆知识传播的积极方面进行讨论,但不能忽视对社交媒体传播形态的政治化解读,即认为社交媒体是去中心的,是对精英文化的批判,是对传统大众传播媒体权力的消解。应注意这种情绪对博物馆社交媒体平台形象可能造成的负面影响,防止一些博物馆社交媒体参与者刻意为“反权威”而戏谑、为“反精英”而稚幼的极端做法。

本文改编自《社交媒体博物馆知识传播模式与传播生态谈》,原文刊载于《博物院》2021年第2期(总第26期)。作者:宋向光 北京大学考古文博学院。

官方网站:http://www.museumj.cn